コーエン著「中東和平に向けたロードマップ? 〜公共選択論の観点から〜」

●Tyler Cowen(2004), “A Road Map to Middle Eastern Peace? - A Public Choice Perspective”(Public Choice, Vol. 118, No. 1/2, pp. 1-10)/〔2022年6月23日〕訳を全面的に修正。

イスラエルとパレスチナの間で和平がなかなか達成されずにいるのは、なぜなのだろうか? ブッシュ大統領が提案する「中東和平のロードマップ」は和平の達成につながるだろうか?

これらの疑問に答えるにあたり、本論文では、中東問題の細々とした論点からはちょっと距離をとった上で、公共選択論の観点から、戦争や対立(conflict)に関する基本的な問いに思いを巡らせてみようと思う。本論文では、「そもそも戦争が起きるのはなぜなのだろうか?」、「和平交渉に臨む各国がしばしば『取引の利益』(gains from trade)を得られずにいるのはどうしてなのだろうか?」といった基本的な問いに取り組む。中東問題に関するコメントや外交政策に関する議論の多くからは、木を見て森を見ず、といった印象を受ける。本論文においては、歴史家や中東問題の専門家が持ち合わせているであろう制度面に関する専門知識に渡り合うつもりなどない。その代わり、経済学者としての立場から、いくつかの基本的な概念に焦点を絞って議論を進めるであろう。

Trade and the Coase theorem (取引とコースの定理)

経済学的な観点からすると、「コースの定理が成り立たないのはなぜなのか?」というのが国家間の対立に関する中心的な問いということになる。国家間の対立の文脈でコースの定理を読み替えると、戦争は起こるはずがないということになろう。対立している国は、戦争に乗り出すよりも、お互いにとって得になる取引機会をめぐって交渉し得たはずである。結局のところ、対立している国は、戦争を回避すれば、より高い生活水準を享受できたはずだし、死者(犠牲者)の数を減らせたはずなのだ*1。軍事面で不利な立場に置かれている国は、戦争に乗り出すよりも降伏を選択すべきなのである*2。

この基本線を踏まえた上で、コースの定理が成り立たない理由をいくつか見ていくとしよう。そして、コースの定理が成り立たない理由を国際紛争の文脈の中で検討してみるとしよう。また、対立は、人類の歴史を通じて極めて頻繁に見られる現象であったという事実もしかと記憶しておくとしよう。

Transactions costs (取引費用)

コースの定理に対する古典的な反論は、「取引費用が高いと、コースの定理は成り立たない」というものである。関連する当事者が(取引費用が高いせいで)取引のために一堂に会することができなければ、そもそも交渉を行えない。しかしながら、中東問題に関して言えば、取引費用は本質的な問題であるとは思えない。イスラエルもパレスチナも交渉のためにしばしば会合を開いているのである。

Lack of binding enforcement or commitment (拘束力のある契約の履行メカニズムの欠如/コミットメントの欠如)

拘束力のある契約を書くことができなければ、コースの定理は成り立たないことがある。例えば、ポーランドにとって、平和のためにヒットラーを買収するという選択はあり得なかった。というのも、ヒットラーは、ポーランドからお金を受け取った上で、その後何事もなかったかのように約束を破ってポーランドを侵略し得たろうからである*3。

この問題はある程度の妥当性を有しているが、イスラエルとパレスチナにとってはそこまで核心的な問題であるとは言えない。というのも、イスラエルとパレスチナがお互いにとって得になる合意を取り付けることができれば、外部の第三者がその合意の履行を保証することができるかもしれないからである。中東問題に関しては、イスラエルとエジプトからの助力を得るなり、イスラエルとエジプトの両政府に資金援助を提供するなりを通じて*4、アメリカが外部の第三者の役割を果たしてきたと言えるだろう――このような裁定者(“arbiter”)的な役割は、超大国(superpower)が小規模な対立に関与することを正当化する論拠となり得るであろう――。また、しっぺ返し戦略(“tit-for-tat”)が形式的な契約の代わりになることがあるので、拘束力のある契約が書けなくても、「取引の利益」を得ることは可能と言われることがある。しかしながら、中東問題の歴史を振り返ってみれば明らかなように、イスラエルとパレスチナがしっぺ返し戦略に基づいて協調行動をとっているとは到底言えないだろう*5。

Infinite compensating variations?, or not everyone wants peace (無限の補償変分? 全員が平和を望んでいるわけではない)

関係する当事者が限界的なトレードオフに応じる気がないようなら、取引は困難となる。例えば、多くの人々は、どれだけ多額の現金を目の前に積まれようとも、お金と引き換えに、自らの理想や自分の生まれた国、家族、宗教を手放すことはないだろう。ユダヤ人によるヨルダン川西岸への入植の権利、エルサレムの地位、パレスチナ人の帰還権(“right of return”)といったものは、まさしくそういう例にあたるかもしれない。たいていの人は、自分が提示する条件が満たされるようであれば平和を望むかもしれないが、それぞれが有する選好とそれぞれが許容可能と考える取引条件の下では、オファーカーブは交わらない*6かもしれないのだ。

時に補償変分(取引に応じるのと引き換えに支払われるべき補償)が無限である(あるいは、定義不可能である)かのように見えるのは、お金と引き換えに自らの信じる価値を手放すという発想、あるいは、自らの信じる価値と何かを交換する――お金と引き換えにというわけではなく、もっと手の込んだ物々交換のかたちをとるとしても――という発想への嫌悪感のためなのかもしれない。多くのパレスチナ人にとっての帰還権がおそらくその例にあたるだろう。帰還権自体は、彼らにとって文字通り無限の価値があるわけではないかもしれないが――自分の命と引き換えにテロ活動に従事する人々を除けば、大半のパレスチナ人は、帰還権なしに生活を続けているし、帰還できるとは長い間思っていなかった――、自らの生得権(birthright)を売るという発想が嫌われるのと同様に、帰還権を何かと交換に手放そうとはしたくないのかもしれないのである。

取引の対象となる価値それ自体が「交換(取引)」(trade)という発想となじまないこともある。多くの人は、尊敬(respect)を欲するが、その性質上、尊敬は交換(取引)し得ないものである*7。お金で買われた尊敬は、もはや尊敬ではない。このようなケースには、「取引の利益」モデルは適用できないだろう。

以上を踏まえて、中東問題の文脈に話を移そう。無限の補償変分の問題は確かに妥当性を有しているが、和平への本質的な障害になっているようには思えない。その第1の理由は、たとえ一般のイスラエル人やパレスチナ人の多くが無限の価値を込めている対象を持っていたとしても、指導者や意思決定の責任を負う人物は、えてして現実的な(プラグマティックな)発想を持ち合わせていて、柔軟な対応を見せるものだからである。イスラエルとパレスチナの政治家の大半は、態度を変更したり前言を撤回している。一度ならず何度も。シャロン首相の最近の発言――「イスラエルによるパレスチナ領土の『占領』("occupation")を容認する」――を思い返してみるといい。彼が「占領」という表現を使おうとは、つい最近までは思いもよらなかったろう*8。

この問題が和平への障害にはなっていないと考える第2の理由は、イスラエルとパレスチナのどちらの国内にも、沈黙する中間派(“silent middle”)――党派的な目的を追い求めるよりは、何よりも平和を望む人々――がいるからである。この中間派の存在は、指導者のプラグマティズムと相まって、和平への合意に至る可能性を高めることになろう――少数派が対抗手段としてテロに打って出るとしても、沈黙する中間派の平和に対する思いは揺るぎないほど強固だろう――。

第3の理由は、一般の市民は、何が受け入れ可能で何が受け入れ可能ではないかという点に関して、時の経過とともに非常に柔軟な姿勢を見せることがあるからである。ベギン首相とサダト大統領は、それまではラディカルで「考えられない」("unthinkable")と見なされていたことを実現させたが*9、かつては「考えられない」と見なされていたことも今では当たり前の現状として受け入れられるに至っている。パレスチナ人はエルサレムの地位に関して並々ならぬ関心を示しているが、1970年代中頃あたりまではパレスチナ人はエルサレムの帰属に関してそこまで関心を寄せてはいなかった。もっと昔に遡ると、十字軍(Christian crusaders)によるエルサレムの征服は、ムスリムの側からの無関心(Muslim indifference)でもって迎えられたのである(Wasserstein, 2001: 11, 250)。

以上のような理由から、無限の補償変分という問題は、和平への合意を阻む本質的な障害にはなっていないというのが私の考えである。ただし、和平への合意を成り立たせるための他の前提条件が欠けている場合には、この問題は和平への合意をさらに難しくさせる要因として作用することになるかもしれない。

ここまでは、対立が生まれる事実を説明すると思われるいくつかの理由に対して否定的な態度をとってきたが、以下では私なりに見込みがありそうだと考える説明をいくつか見ていくとしよう。

Reputation (評判)

対立する当事者は、タフさを誇示しようとすることがある。その理由は、目の前の争いを超えたもっと広範なゲーム(broader game)を意識しているからである。広範なゲームには、たった今対立している相手との将来におけるバトルが含まれるかもしれないし、別の相手との将来におけるバトルが含まれるかもしれない。関連する当事者が将来のバトルを含んだ広範なゲームに直面していると、目の前の争いでタフさ(意志の固さ、頑固さ)を示すことが取引に応じる――たとえその取引条件が公平なものであったとしても――以上に重要になることがある。

この仮説によると、中東問題の難しさは、多くの結婚生活の難しさと似ているということになろう。次のような問いにどう答えたらいいだろうか? コースの定理が説くところとは裏腹に、離婚率がこんなにも高いのはどうしてなのだろうか? 最終的に離婚という結果に終わるかどうかにかかわらず、多くの結婚生活があんなにもとげとげしいのはどうしてなのだろうか? 親子が些細なことですぐに言い争いになるのはどうしてなのだろうか?

結婚している当事者がとげとげしい言い争いに至る理由の一部は、当事者らが協調(cooperative)行為から得られる将来の成果の分配に関心を持っているためである。例えば、ある問題で言い争いになっている一組の夫妻がいるとしよう。夫が妥協して言い争いを終わらせることは可能ではあるが、しかし、その結果として夫が手にすることのできる取り分はごく僅かでしかないとしよう。すると、夫は、言い争いを続けても今すぐには何も得られないとしても、しぶとく辛抱して言い争いに終始しようとするかもしれない。というのは、すんなりと妥協してごく僅かの取り分で我慢してしまうと、将来似たような状況になった時の交渉力を弱めることになってしまうからである。今すぐに妥協してごく僅かの取り分を得る機会を跳ね付けて、将来もっと大きな取り分を得るチャンスを高めておく方が得策じゃなかろうか? 妻も夫と同じように考えるかもしれない。その結果として、協調行為からの成果を2人で折半するという条件であっても、合意には至らないかもしれない。もしかしたら(50%の取り分でも譲歩しないタフな人間であることを示すことで)明日になって90%の取り分を得ることができるかもしれないのに、どうして今日のうちに50%の取り分で妥協しなくてはならないのか、というわけだ。かくして、この夫妻は、妥協できそうな条件を探して意見の不一致を解消しようとするのではなく、いつまでも言い争いに終始することになるのである。2人が合意に至ることができない理由は、取引費用が高い*10ためではなく、将来取引する機会があるがためなのである――取引費用が高いために将来取引できる可能性が小さくなれば、2人にとってもっといい結果が得られたことだろう――。言い換えれば、将来得られる「取引の利益」が大きいがために、2人にとって望ましくない結果が生じてしまうのである*11。

以上のロジックは、中東問題にも当てはまるかもしれない。イスラエルとパレスチナは、今すぐにでも合意に至れるのかもしれないし、その合意は履行が保証されているのかもしれない。しかし、両国ともに、将来得ることのできる「取引の利益」のうちで自らの取り分をもっと多く確保しようとして、今のところは合意しないということになっているのかもしれない。合意を先延ばしする結果として、(将来得ることのできる)「取引の利益」それ自体が縮小してしまっているかもしれないのにだ。

通常であれば、このメカニズムがもたらす最悪の結果には、ある程度の制限が課されることになるという点は指摘しておくべきだろう。結婚のアナロジーに戻って、この点を説明しよう。夫も妻もどちらもともに、結婚生活を続けてさえいれば「取引の利益」を得ることができると考えているようなら、相手の側が関係を解消する(離婚する)と言い出さない範囲で強硬な態度に出るようにするだろう。しかしながら、政治的な文脈においては、離婚(関係を解消する)という選択は容易ではない。パレスチナ人かイスラエル人のどちらかが大挙してネブラスカに移動するなんてことは想像できない。両国が関係を解消することで得られるであろう利益――つまりは、威嚇点(threat point)――を定義するのは、結婚の例以上にずっと困難なのだ。両国が関係を解消することが困難になるほど、両国間における協調のレベルは(期待値で見て)高まるのではなく、逆に低くなるだろう。

Nested games (入れ子になったゲーム)

結婚のアナロジーは、交渉のゲームに備わる異時点間の選択に目を向けさせてくれるが、イスラエルもパレスチナもともに、異時点間にわたるゲームをプレイしているだけにとどまらず、目の前の相手以外の別のプレイヤー*12とのゲームにも直面している。それゆえ、両国にとってタフさを示す必要性は、(他のプレイヤーともゲームをプレイしている分だけ)なお一層大きくなる。イスラエルもパレスチナもともに、何度も繰り返し、それも時にあまり友好的ではない条件で、アラブ諸国と取引しなければならない状況にある*13。イスラエルもパレスチナもともに、眼前の相手以外の存在も意識しながら、タフであるとの評判を確立しなければならないのである。

そもそものところ、イスラエルもパレスチナもどちらも一枚岩ではなく、相手側との交渉の進め方をめぐって内部に対立を抱えている。中東問題においては、数多くのゲームが同時に進行していることが見て取れる。例えば、イスラエル vs パレスチナ、イスラエルの政治家 vs イスラエルの有権者、イスラエルの穏健派の政治家 vs イスラエルの強硬派の政治家、イスラエルの政治家 vs ヨルダン川西岸の入植者、ハマス vs アラファト議長、アッバス首相 vs アラファト議長、アッバス首相 vsハマス、パレスチナ市民 vs イスラエル・パレスチナ両国の指導者、などなど。今列挙したプレイヤーは、それぞれにアメリカを相手にしたゲームもプレイしていることだろう。

複数のミニゲームをその内に含むメタゲームは、あまりにも複雑すぎて、その解を求めることは容易じゃないだろう。さらには、入れ子になったミニゲーム(あるいは、埋め込まれたミニゲーム)は、イスラエルとパレスチナの間で行われているメタゲームの解決に向けた動きを邪魔することになるかもしれない。例えば、イスラエルとの和平交渉に積極的なパレスチナ人は、同じパレスチナ人の急進的な党派によって暗殺の標的にされるリスクを負わねばならない。そうだとすると、パレスチナ側の和平交渉の担当者にとっては、和平交渉に臨んで何らかの成果を手にしようと試みるよりも、イスラエルと対立していた方が自らの身の安全を守る上では望ましいということになるかもしれない。同様に、和平交渉でパレスチナ側に有利な条件を提示していると見なされたイスラエルの政治家は、イスラエルの有権者から支持を失うことになるかもしれない。つまりは、ミニゲームが埋め込まれているせいで、どのプレイヤーも協調的な戦略に伴うリスクを他のプレイヤーに移転させることが可能となっており、それがためにどのプレイヤーも(イスラエルとパレスチナとの)協調から利益を引き出すことができなくなっているかもしれないのである*14。

Behavioral economics (行動経済学)

経済学の標準的なモデルでは、経済主体は合理的であり、利用可能な「取引の利益」をすべて獲得し尽くすと想定されている。しかしながら、そのような想定は、近年になってますます批判にさらされるようになってきている。それらの批判によれば、人々は、多くの状況において、間違うことが多々ある「心理的なモデル」を通じて世界を眺めており、「取引の利益」をみすみす取り逃すことがあるようだ。

例えば、比較的自由な労働市場で非自発的な失業が生じるのはなぜなのかと、経済学者は長いこと不思議に思ってきた。雇主は、従業員を首にするのではなく、賃下げ(賃金の引き下げ)の交渉に乗り出せばいいのに、どうしてそうしないのだろうか? 賃金を引き下げれば、雇主は従業員を雇い続ける余裕が生まれることになるだろうし、従業員としても受け取る賃金は少なくなるものの首をきられるよりはましである。言い換えると、和平問題を解決するために交渉担当者らが「取引の利益」を得ようと試みるように、失業問題を解決するために雇主と従業員は「取引の利益」を得ようとすればいいのに、どうしてそうしないのだろうか?

この疑問をめぐっては色んな議論があるが、賃下げの交渉が行われない理由として説得的なのが少なくとも一つはある。名目賃金が引き下げられると、従業員が仕事中に手を抜くようになる(非協調的な行動をとるようになる)のではないかと雇主が恐れるためというのがそれだ。そのように恐れる雇主は、名目賃金を引き下げてまで従業員を職場においておくよりは、首をきった方がましと判断しているというわけだ*15。

以上の議論が、国際紛争とどう関わってくるかは明らかだろう。和平交渉のテーブルで、こちらの期待を裏切る合意案が相手側から提示されたり、こちら側が「当然である」と見なす条件を満たさない合意案が相手側から提示されたりしたら、交渉の担当者は時に強硬な態度で応じることになるだろう。相手側の期待を裏切る条件を提示してしまい、相手側の態度が硬化してしまうことを避けるために、そもそも交渉のテーブルにつかない方が望ましいと判断することもあるだろう。あるいは、交渉の当事者双方が相手側に対する憎しみゆえに合意を拒むこともあるかもしれない。すなわち、パレスチナもイスラエルもともに(あるいは、少なくともどちらか一方の側)、交渉の場で実質的に「賃下げ」と変わらない合意案を提示してしまう危険性を侵すよりは、そもそも交渉をしない方が望ましいと考えているのかもしれないのだ。

名目賃金が引き下げられると、多くの従業員は、仕事の手を抜いたり非協調的な行動をとるだけではなく、職場から自発的に去ることもあるだろう。同様に、交渉の担当者(あるいは、彼らを雇っている国民)は、和平交渉の場で相手側から期待外れの条件が提示されると、交渉のテーブルから去ることを選ぶかもしれない。実験経済学の研究結果によると、人は「裏切り者を罰する」("punish cheaters")強い傾向を備えているようだ――そうすることで自己破壊的な帰結がもたらされる(自分にとって得にならない)としても――。人間は、「裏切り者を罰する」*16ことがその時々の状況において合理的なのかどうかにかかわらず、感情的にか生物学的にか、そのように振る舞うようにプログラムされているのかもしれない*17。「裏切り者を罰する」心的傾向に歴史的・宗教的な信念が付け加わると、「裏切り者を罰する」ことの非合理性*18は一層高まることになるだろう。

行動経済学や実験経済学の研究は、上で触れたような破壊的な反応を引き起こす変化や要因を明らかにしようと試みてもいる。例えば、従業員は、実質賃金の引き下げよりは、名目賃金の引き下げのほうを気にかけるようだ。さらには、名目賃金が引き下げられても、そのことが従業員から「公平」("fair")な対応として受け入れられるようであれば、あるいは、関係する当事者すべての報酬が対象になっているようなら、それほど抵抗を受けないようだ。従業員が賃下げにどのくらい抵抗するかは、賃下げがどのようにパッケージされ、賃下げにどのような象徴的価値が伴うかに依存するというわけだが、研究結果の多くは、広く一般的に妥当するというよりは、個別具体的な文脈に依存する面が大きいことを示してもいる。

行動経済学的な(あるいは、心理的な)要因とテロリズムの絡み合いについても指摘しておこう。例えば、イスラエルとパレスチナの間で和平合意に向けて何らかの動きが生じたと想定するとしよう。そして、どちらも相手側に対していくらか譲歩するつもりだとしよう。互いに何をどう譲歩できるかについて話し合っているまさにその最中に、テロが発生したとしよう。例えば、パレスチナ人の誰かしらがテルアビブでバスを爆発させたとしよう。すると、イスラエル側が「賃下げ」*19を受け入れるのはより一層難しくなるだろう。テロの犠牲となることで、イスラエル側がこれまで以上に「我々は不当に苦しめられている」という感を強くするだろうからである。そうなることを熟知した上で、テロリストは適当なタイミングを狙って行動に移り、相手側の心の傷をえぐろうと企んでいるかもしれないのである。すべては和平合意に向けた動きを妨害するために*20。

ここまで議論してきて、イスラエルとパレスチナの関係が、世界中のその他の隣国関係(あるいは、隣人関係)と比べて、こんなにも対立に満ち溢れているのはなぜなのかと疑問に思うかもしれない*21。ここにきて、過去の歴史が持つ役割が明らかになる。イスラエルもパレスチナもともに、相手側はこれまでに何度も繰り返しこちら側の権利を侵害してきており、それゆえに相手側を罰するのは当然で、これから先も信頼できないと考えているのかもしれないのである。

Lack of meta-rationality (メタ合理性の欠如)

「メタ合理性」(meta-rationality)という概念がある。自分の可能性や自分の能力に対して当人(本人)がどれだけ現実的な(客観的な)評価を下せているかを指す概念だが、メタ合理的な人物というのは稀なようだ。例えば、大半の人は、他のドライバーよりも自分の方が運転がうまいと考えていて、他の大半の人よりも自分の方が優れた価値の持ち主であると考えている――すべての人が真ん中(メディアン)以上であることなどできない相談なのだが――。また、多くの人は、科学の話題についてその道の専門家の意見に従うことを拒否する。たとえ専門家が優れた訓練を受けていて、高い見識を有しているとしても、そうなのだ。翻って、専門家も専門家で、必ずしもメタ合理的であるとは言えないようだ。多くの専門家は、自分がノーベル賞を獲得する可能性を客観的に判断した場合よりもずっと高めに見積もっているのである。つまり、メタ合理的でない人は、身の回りの現実を客観的に認識するのを拒否しているわけである*22。

戦争や対立に関わっている当事者は、どうやらメタ合理的ではない傾向にあるようだ*23。理由はよくわからないが、メタ合理的ではない行動は、特定の領域で特に顕著なようである。例えば、人は、宗教や政治の領域で特に頑固で非合理的な意見を持つ傾向にある。多くの人は、「我こそは、宗教や政治の世界における真実を判断できる世界最高の頭脳の持ち主だ」と考えているのである。その一方で、「我こそは、橋の建設や熱力学の領域における世界最高の頭脳の持ち主だ」という意見を持つ人はほとんどいない。

人がメタ合理的ではない――特に、宗教や政治の領域において――とすると、和平交渉にあたる当事者は、現実についての当方の見方に相手側も同意してくれるだろうと思い込んでしまうかもしれない。つまりは、イスラエル側の担当者もパレスチナ側の担当者も、現実の成り行きを判断する自らの能力を過大評価してしまうかもしれない。多くの人は、「自分の利益になることは、世界全体にとっても利益になる」と見なす傾向にあるのだ(Klein, 1994; Cowen, forthcoming)。しかしながら、イスラエルとパレスチナとでは、指導者や市民の歴史的・文化的・政治的・経済的な背景が大きく異なっており、そのことを反映して、現実についての見方も大きく異なっている。両者の間で現実についての見方が共有されていないために、イスラエルとパレスチナの交渉担当者は合意に至ることは困難と結論付けるに至るだろう。メタ合理性を欠いている(メタ合理的ではない)のがどちらか一方の側だけであっても、合意に至るのが困難になってしまうのだ。

Summing up, in a nutshell (これまでの要約)

中東和平問題のアウトサイダーに過ぎない経済学者がイスラエルとパレスチナの対立について何かを語るとすれば、次のようなゲーム理論風味の「なぜなぜ物語」("just-so story")を口にすることになるかもしれない。イスラエルとパレスチナは、異時点間にわたる長期的な交渉ゲームをプレイしており、その過程では権力(power)を求める闘争が繰り広げられることになる。ゲームが入れ子状態になっていたり、行動経済学的な諸要因が介在したりするために、合意に達するために必要となる相互の犠牲(あるいは、譲歩・妥協)を引き出すのが難しくなっている。イスラエルもパレスチナもともにメタ合理的ではないために、意見がどうして一致しないのか互いに理解できずにいる。平和を望まない少数派が行動経済学的・心理的な諸要因に働きかけて、交渉の円滑な進展を妨害するためにありとあらゆる手を尽くしている――テロリズムは、和平合意に向けた動きを妨害するために、行動経済学的・心理的な諸要因に働きかける試みと見なすことができる――。報復行動が頻発し、そのために緊張が高まって相手側から譲歩を引き出すことがなおさら難しくなり、和平の達成がますます遠のいてしまっている。

論文の冒頭でも述べたように、この「なぜなぜ物語」を支持する具体的な証拠――それも、歴史家や中東問題の専門家を満足させるような類の証拠――を持ち合わせていると主張するつもりはない。ゲーム理論の訓練を受けた経済学者の目に映る「中東和平問題の核心」のあくまで一つの例がこの「なぜなぜ物語」なのである。日々のニュース記事で目にする出来事を分類するための分析的なカテゴリーを提供してくれるのがこの「なぜなぜ物語」なのである。

さて、それでは、この「なぜなぜ物語」を携えて試しに先に進んでみるとしよう。この「なぜなぜ物語」は、ブッシュ大統領が提案する「ロードマップ」についてどんな示唆を投げ掛けるだろうか?

Bush's "road map" (ブッシュ大統領の「ロードマップ」)

・・・(略)・・・

Broader lessons (より広範な教訓)

イスラエルとパレスチナの対立について理解を深めるために公共選択論から何かを学べるかどうかはともかくとして、イスラエルとパレスチナの対立について理解を深めようと試みる過程で公共選択論の側がそこから何かを学べるのは間違いない。イスラエルとパレスチナの対立は、政治が効率的ではない理由だったり、政治の場での交渉がなかなかうまくいかない理由だったりについても示唆を与えているのである。中東問題は、戦争/惨事/不正義をめぐる人類の長い歴史の中の一例に過ぎないということを心に焼き付けておくべきだろう。

世界で一番豊かで、世界で一番自由な国として評判のアメリカにおいてさえも、国内の政治は制度上の深刻な欠陥を抱えている。中東での対立に比べればマシだが、政治の場での交渉を通じて効率的な結果を得られずにいるのは日常茶飯事だ。その理由の多くは、中東での和平交渉で効率的な結果が得られずにいるのと同じだ。住んでいる場所は違っても、誰もが同じ人間なのだ。本論文での分析は、海を隔てた外国に暮らす「他者」にだけ当てはまるわけではないのだ。すなわち、コースの定理を政治に応用できると考えているシカゴ学派は、あまりに楽観的過ぎるのだ。コースの定理は、政治の場での交渉を通じて効率的な結果がなかなか得られない理由を探るための捨て石としては使えても、現実をうまく記述しているとは言えないのだ。コースの定理が説くところとは裏腹に、この世には失業も生じるし、ストライキも起きる。経済政策も改善の余地ありだ。テロも起きる。戦争も起きる。全体主義まで登場する有様なのだ。

逆に言えば、改革の余地が残されていることになる。政治の場での交渉を通じてより良い結果を手にできる可能性が残されているのだ。人間は、洞穴の中での生活を離れて、いくらか賢くなっている。ゲーム理論的な状況ゆえに中東問題が引き起こされているのだとしたら、リーダーシップの質次第で結果も大きく違ってくる可能性がある。ゲーム理論のモデルの多くによると、インセンティブだけでは最終的にどこに行き着くか(ゲームの均衡)は決まってこない。ゲームに参加するプレイヤーの質――そして、おそらくは彼らを取り巻く文化の質――こそが最終的な結果を左右する役割を演じるのだ。ブッシュ大統領が提案する「ロードマップ」の成り行きを見守って、うまくいくように願おうではないか。

<参考文献>

●Axelrod, R.(1984). The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.

●Bewley, T.(1999). Why Wages Do Not Fall During a Recession. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

●Blainey, G.(1988). The Causes of War. New York: The Free Press.

●Blinder, Alan S.(1998). Asking about Prices: A New Approach to Understanding Price Stickiness. New York: Russell Sage Foundation.

●Congleton, R.(2002). "Terrorism, Interest-Group Politics, and Public Policy: Curtailing Criminal Modes of Political Speech." Independent Review 7: 47-67.

●Cowen, T.(1990). "Economic Effects of a Conflict-Prone World Order." Public Choice 64: 121-134.

●Cowen, T. "Self-Deception as the Root of Political Failure." Public Choice, forthcoming.

●Cowen, T. and Hanson, R.(2002). "Are Most Disagreemens Honest?." unpublished manuscript, George Mason University.

●Farnsworth, W.(2002). "The Economics of Enmity." Working Paper Series, Law and Economics, Working Paper No.02-04, Boston University School of Law.

●Fearon, James D.(1995). "Rationalist Explanations for War." International Organization 49: 379-414.

●Friedman, D.(1977). "A Theory of the Size and Shape of Nations." Journal of Political Economy 85: 59-77.

●Friedman, M.(1969). "Invisible Occupation." Newsweek, May 5th: 44.

●Friedman, Thomas L.(1990). From Beirut to Jerusalem. New York: Anchor Books.

●Gartzke, E.(1999). "War is in the Error Term." International Organization 53: 567-587.

●Gilovich, T.(1991). How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life. New York: Free Press.

●Glaeser, Edward L.(2002). "The Political Economy of Hatred." Harvard University, Harvard Institute of Economic Research, Discussion Paper Number 1970.

●Klein, Daniel B.(1994). "If Government is so Villainous, How Come Government Officials Don't Seem Like Villains?" Economics and Philosophy 10: 91-106.

●Rathbone, A. and Rowley, C. K.(2002). "Terrorism." Public Choice 112: 215-224.

●Shughart, W. F. Ⅱ.(2002). "September 11, 2001." Public Choice 112: 225-232.

●Taylor, Shelley E.(1989). Positive Illusions: Creative Self-Deception and the Healthy Mind. New York: Basic Books.

●Tsebelis, G.(1990). Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics. Berkeley: University of California Press.

●Wagner, R. H.(2000). "Bargaining and War." American Journal of Political Science 44: 469-484.

●Wasserstein, B.(2001). Divided Jerusalem: The Struggle for the Holy City. New Haven: Yale University Press.

*1:訳注;ともかくも、戦争を回避した方がお互いにとって得なはず、ということ

*2:原注;コースの定理と外交問題とのつながりについて見通しを得るには、Friedman (1977) と Cowen (1990) を参照せよ。戦争の原因に関する一般的な議論としては、Blainey (1988) を参照せよ。

*3:原注;この問題と関連する争点を取り扱っている論文として、Fearon (1995) を参照せよ。

*4:訳注;資金援助を取引材料として

*5:原注;イスラエルもパレスチナもどちらもしっぺ返し戦略を採用しているが、どちらが先に協調行動から逸脱したのかについて両者の間で意見が一致しないために、代わる代わる処罰を行う結果になってしまっている、との主張も可能かもしれない。しかしながら、たとえそうであったとしても、どちらか一方が再度協調行動をとるようにすれば、両者がともに協調行動を選ぶ均衡経路に復するはずだが、現実はそうなっていない。あるいは、相手側の逸脱(協調行動からの逸脱)に対して際限なく処罰を加えるトリガー戦略をどちらか一方の側が採用している可能性もあるが、その戦略がもたらす破壊的な結果を考えれば、どうしてその戦略(=トリガー戦略)を採用しているのかを説明する必要があろう。

*6:訳注;関係当事者すべてが納得するような取引条件が見つからない、ということ。

*7:原注;Thomas Friedman (1990) は、パレスチナ人が抱いている「尊敬に対する欲求」(desire for respect)を強調している。

*8:原注;イラン・イラク戦争の停戦をめぐって、ホメイニ師は、サダム・フセインと停戦合意をするくらいなら毒を飲むと語ったと伝えられているが、結局のところは、ホメイニ師はイラクとの停戦に合意したのだった。

*9:訳注;キャンプ・デービッド合意に基づくエジプト・イスラエル和平条約を指しているものと思われる

*10:訳注;その結果として、取引ができない

*11:原注;別の言葉で表現すると、将来利得の割引率が低すぎるのかもしれない。また、ゲームが何度も繰り返しプレイされて、プレイヤーが互いのことをよく知っているようなら、対立は悪化する傾向にあるのかもしれない。将来利得の割引率が低かったり、ゲームが何度も繰り返しプレイされたり、プレイヤーが互いのことをよく知っているようなら、プレイヤー間での協調が促進される傾向にあるというのが定説のようになっているが(Axelrod 1984)、そのような楽観的な予測はあまりに早まった判断なのかもしれない。

*12:訳注;イスラエルであれば、パレスチナ以外のプレイヤー。パレスチナであれば、イスラエル以外のプレイヤー

*13:原注;1967年に勃発した第3次中東戦争の前までは、パレスチナが現在領有を主張している領土はアラブ側に属しており、パレスチナ国家を建設するためにアラブ側から自発的にその領土がパレスチナ側に引き渡されることはなかったという事実を想起されたい。

*14:原注;入れ子になったゲームの一般的な分析としては、Tsebelis (1990) を参照せよ。

*15:原注;経済学者たちは、この種の行動が合理的かどうかをめぐって長々と議論をたたかわせている。合理的かどうかにかかわらず、この種の行動が現実に観察されることは確かなようだ。具体的な証拠としては、Blinder (1998) や Bewley (1999) を参照せよ。また、「憎悪の経済学」(" economics of enmity ")に関する一般的な議論および「憎悪の経済学」とコースの定理とのつながりについては、Farnsworth (2002) を参照せよ。

*16:訳注;今の文脈では、「裏切り者」=こちら側の期待を裏切る相手という意味。

*17:原注;この点については、Glaeser (2002, pp.10-11) を参照のこと。例えば、最後通牒ゲーム( "ultimatum" games)の実験結果によると、人々は「公平な分け前」よりも多い取り分を確保しようとするプレイヤー(裏切り者)に対して、執念深く処罰を下そうとするようだ。処罰を行うことで自らの取り分が減ってしまうようであっても、人々は裏切り者に処罰を下すのである。

*18:訳注;この文脈では、「非合理性」=個人が自己利益に反する行動をすること

*19:訳注;この文脈では、賃下げ=相手側に対する譲歩

*20:原注;多くのテロリストが生計の資を得ることができて、資金を調達することができるのは、対立が存在しているからこそだという事実には注意しておこう。Congleton (2002) は、「自爆テロの経済学」について検討している。

*21:原注;異時点間にわたる評判の確立という要因だけでは、この事実を説明することはできない。対立が起きるのは、関係当事者が異時点間にわたる評判を確立しようとするせいなのだとすれば、アメリカとカナダ、あるいは、EU各国も常時対立していないとおかしいことになろう。

*22:原注;この話題に関する証拠については、Cowen and Hanson (2002) を参照せよ。メタ合理性を欠いている(メタ合理的でない)と弊害しか伴わないかというと、そうとは限らない点は注意しておこう。心理学の方面における証拠によれば、メタ合理的な人は、幸せであるよりは、意気消沈していて憂鬱になりがちであることが報告されている (Taylor 1989)

*23:原注;Fearon (1995), Gartzke (1999), Wagner (2000) では、私的な情報(private information)が存在するために、対立が起こる可能性が論じられている。しかし、関連する当事者がメタ合理的であるようなら、私的な情報が存在するゆえに引き起こされる問題は、情報の共有や契約の締結を通じて解決されることになるだろう。

「自然と人為、ケインズと柴田」

久しぶりに某友人と会ってランチ。お得意のマシンガントークは衰えを知らず・・・というかむしろその勢いはさらに増しており、相槌を打つ暇さえありませんでした。某友人よ、そんなに急いでどこへ行く?

デフレがどうして生じるか(デフレの原因)というとその理由は大まかに2タイプに分けられるよね。総需要の不足かあるいは(生産性の上昇をはじめとした)正の総供給ショックかのどちらかだよね(hicksianによる補足;AD-ASモデルで言うと、総需要の不足はAD曲線の左シフトに、正の総供給ショックはAS曲線の右シフトにそれぞれあたる)。

産出量(実質GDP)に及ぼす影響という点では両者の間で大きな違いがあるけれど(hicksianによる補足;総需要が不足する場合は産出量は減少し(あるいは実質経済成長率は低下し)、正の総供給ショックが発生した場合は産出量は増加する(あるいは実質経済成長率は上昇する))、どちらもデフレ(あるいはインフレ率の低下)という結果をもたらすことになるよね。

さて、ひとまず総需要の不足(によるデフレの発生)の話題は一旦脇に置いておいて、生産性の上昇によってデフレが発生したとするよね。というか、生産性の上昇によってデフレが発生するのは自然な(必然的な)成り行きなんだろうか? 生産性の上昇が物価にどういう影響を及ぼすかは「金融政策のレジーム」次第だと個人的に思うんだよね。

例えば、中央銀行が「インフレ目標」を採用していてプラスのインフレ率の達成を目標に掲げていたとするよね。その時「生産性の上昇」ショックのためにデフレ圧力が生じて、インフレ率が目標インフレ率を下回りそうだとなったとしたら中央銀行はどう行動するだろう? インフレ率が目標インフレ率を下回ることがないように金融緩和に打って出るだろうね。つまり、中央銀行が「インフレ目標」を採用している場合、生産性が上昇してもデフレ(インフレ率の低下)は生じないという結果になる可能性があるわけだよね。

さて、一方で中央銀行が「NGDP目標」を採用しているとするよね。この場合、「生産性の上昇」ショックが発生したら中央銀行はどう行動するだろう? 先の「インフレ目標」を採用している場合とは違って金融緩和に打って出ることはないだろうね。「NGDP目標」を採用している場合、中央銀行がターゲットとするのは名目GDP成長率だよね。名目GDP成長率が目標の範囲にある限りはその内訳(インフレ率と実質GDP成長率)がどう変化しようと関係ないはずだよね。「生産性の上昇」ショックは「実質GDP成長率の上昇」と「インフレ率の低下」というかたちとなって表れる可能性が高いよね。つまり、中央銀行が「NGDP目標」を採用している場合、生産性が上昇するとデフレ(インフレ率の低下)が生じるという結果になる可能性があるわけだよね(hicksianによる補足;このあたりの議論はベックワースによる次のエントリー「インフレターゲットの問題点 by David Beckworth」(erickqchanさん訳)が参考になるだろう)。

というわけで、生産性の上昇が物価にどういう影響を及ぼすかは「金融政策のレジーム」次第だと言えるわけだよね。中央銀行が「インフレ目標」を採用していれば(生産性の上昇に伴って)デフレは生じないし、「NGDP目標」を採用していれば(生産性の上昇に伴って)デフレが生じるというわけで。ところで、中央銀行がどの「レジーム」の下で金融政策を運営することになるかは人為的な面があるよね。どの「レジーム」の下で金融政策を運営するかは運命によって(あるいは神の思し召しによって)あらかじめ決まっているというわけではなく、複数ある選択肢の中から選び出された結果なわけだから。となると、生産性の上昇によってデフレが発生するのは自然な(必然的な)成り行きだとは言えないわけで、ある程度人為的な選択の結果だと言えるわけだよね。さっきも触れたように、中央銀行が「NGDP目標」を採用している場合は生産性の上昇によってデフレが生じることになるけれど、それは中央銀行が「NGDP目標」というレジームを採用している結果であるわけで、そういう意味で生産性の上昇によってデフレが発生するかどうかは中央銀行がどのようなレジームを採用(選択)するかという人為的な要因に拠っていると言えるわけだよね。

ランチを終え、そのまま近くの喫茶店に入る。店内に流れるジャズに聞き入る・・・余地など与えず、某友人のマシンガントークは続く。

ところでつい最近、柴田敬著『経済の法則を求めて』を読み直したんだけれど、こんな話が書いてあったよね。

ケインズは次のように考えていた。経済の発展につれて①限界消費性向は低減し(その結果総消費が伸び悩む)、②資本の限界効率は低下する(その結果総投資が伸び悩む)という法則があり、1930年代の大恐慌は①と②の法則の結果として生じた必然的な事態である、と。

でも、ケインズのその判断は事実誤認であり、「偶然を必然と見誤る」ものだ・・・と柴田氏は評価しているよね。

「1930年代に生じた大恐慌の原因は総需要の異常な収縮にあり」というケインズの判断は正しいが、総需要が収縮した原因を①と②の法則に求めるのは間違っている。1930年代に総需要が大きく収縮したのは、「「金本位制度の支配下においては世界経済にもマーシャリアンkが支配する」ことに気づかなかった当時の指導者たちが間違った貨幣政策を採用した、という「偶然」の事情に起因するのである。」・・・というのが柴田氏の評価だよね。

簡単に言うと、各国が金本位制に復帰したのが大恐慌の原因であり、大恐慌は金本位制という「金融政策のレジーム」を採用したがために生じた「偶然の」結果だ、ということだよね(hicksianによる補足;この点について詳しくは韓リフ先生の次のブログエントリー「忘れられたリフレ派、没後20年」/「忘れられたリフレ派、続き」を参照)。

「金本位制度の支配下においては世界経済にもマーシャリアンkが支配する」というのはこういうことだよね。「マーシャリアンk」(マーシャルのk)というのは貨幣対名目所得比(M/Py)のことだけれど(ケンブリッジ現金残高方程式「M=kPy」のk)、金本位制下にあった時期の世界経済全体を見ると、世界全体に存在する貨幣用の金の総額(M)と世界全体の名目所得(Py)の比(世界全体で見たマーシャルのk)が一定の値で安定していることに柴田氏は気付いたんだよね。

第一次世界大戦が勃発すると各国は金本位制から離脱することになったわけだけれど、その結果世界経済は「世界経済のマーシャリアンk」の支配から自由になって(言い換えると、金の量に束縛される必要がなくなって)Py(名目所得)が大きく上昇することになったんだよね。

でも、しばらくすると各国は金本位制に復帰し始めることになったわけだけれど、そうなると再び「世界経済のマーシャリアンk」がその力を発揮し始めることになるわけだよね。

Pyが上昇した分kは低下しているわけだけれど、この間貨幣用の金の量はそれほど増えておらず、そのためkが元の値に戻るためには(上昇するためには)Py(名目所得)が低下しないといけないよね。

kが元の値に戻ろうとする調整過程で名目所得ひいては総需要が急激に収縮し、その結果として生じたのが大恐慌だというわけだよね。柴田氏は実際に事が起こってからそう診断したわけではなくて大恐慌が発生する前の時点で「(金本位制への復帰によって)総需要は大きく落ち込むぞ!」と予測していたんだけれどね。

というわけで、1930年代に発生した総需要の不足はケインズが語るように必然的なものではなく、(金本位制という)レジームを選択した結果として招かれたものであり、「偶然」の結果だと柴田氏は評価しているわけだよね。「偶然」は「人為的」と言い換えてもいいかもしれないよね。

さて、さっきのランチの時に一旦脇に置いておいた「総需要の不足によるデフレ」の話題だけれど、ここでも「自然」と「人為」という区別が関わってくるよね。総需要の不足を「必然」の法則に求めたケインズとレジームの選択という「偶然」に求めた柴田敬、「限界消費性向の低減傾向」と「資本の限界効率の低下傾向」の「自然な」(必然的な)結果として大恐慌が招かれたのだと説くケインズと金本位制という金融政策のレジームを選んでしまったがために(レジームの「人為的な」選択の結果として)大恐慌が招かれたのだと説く柴田敬というわけだよね。「過去20年近くの日本で総需要が不足しているのは買いたいものが無いからだ」とか「(過去20年近くの日本で総需要が不足しているのは)人口減少の結果だ」という声を聞くことがあるけれど、これは(柴田氏が解釈する)ケインズの立場に近いように感じるよね。「構造的な」総需要不足とでも形容できるもので、平成下の日本経済を苦しめている総需要不足は金融政策だとか財政政策といったマクロ経済政策では(あるいは金融政策のレジームを転換することによっては)解決できない問題といった意識が強く表れているよね(hicksianによる補足;「構造的な」総需要不足という表現は、田中秀臣著『経済政策を歴史に学ぶ』から借りてきたもののようだ。単に表現だけではなく、内容の面でも多くを負っているようだ)。一方で、故岡田氏のあの論文(hicksianによる補足;岡田靖「小幅で頑固な日本のデフレーションは問題か?」)などは柴田敬の流れを汲むものとして解釈できるよね。「金融政策のレジーム」に総需要不足(殊にデフレ)の原因を求めるという意味でね。

時間が無いので強引にまとめておくとこういうことだよね。デフレが生じるのはいかなる「金融政策のレジーム」を選ぶかという「人為的な」要因に拠っている面が大きいということだよね。「構造的な」総需要不足は例外だけれど、生産性の上昇がデフレにつながるかどうかはいかなる「金融政策のレジーム」を採用しているかに拠っており、また「金融政策のレジーム」は総需要の不足をもたらすことでデフレを生む可能性があるわけだからね。「デフレは(ほぼ)人為的な現象である」と格言っぽくまとめておくよね。

Marcus Nunes 「アベノミクスのこの1年の成果を振り返る」

●Marcus Nunes, “‘Abenomics’ one year on”(Historinhas, January 16, 2014)

一昨年(2012年)の9月のこと、経済を再び力強い成長軌道に乗せるとともにデフレからの脱却を目指すことを公約に掲げた安倍晋三氏が自民党の新たな総裁に選出された。そして、同年の12月に行われた衆院選で自民党が勝利を収めたことで安倍氏は晴れて第96代の内閣総理大臣に就任することになったわけだが、それから1年が経過しようとしている。この1年の間に安倍氏の公約はどの程度果たされているだろうか?

以下ではいくつかの図表を通じてこの1年のアベノミクスの「パフォーマンス」を見ていくことにしよう。

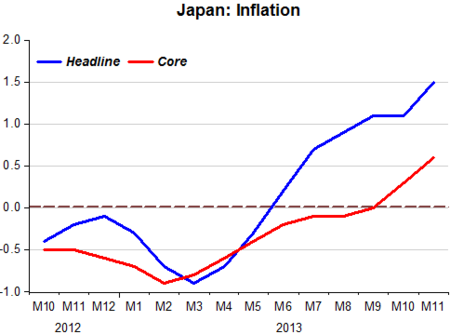

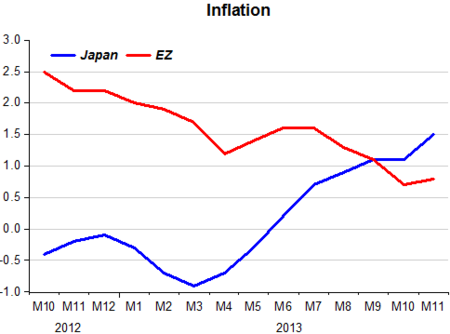

まず最初の図表はインフレ−ヘッドラインインフレ率(青色)およびコアインフレ率(赤色)−の推移を辿ったものである。

日本のインフレ率は長い間マイナス(デフレ)の領域を漂っていたが、上の図にあるようにここにきてインフレ率はその勢いを増しつつある*1ように思える。

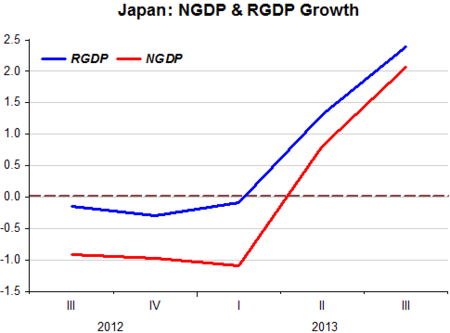

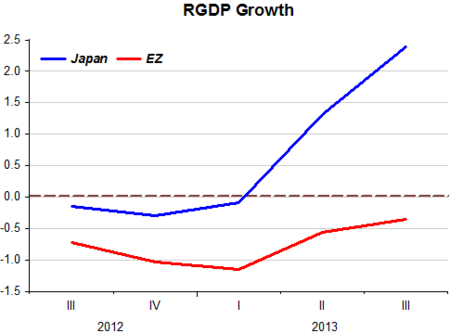

次の図表は総需要(名目GDP;赤色)と(実質的な)産出量(実質GDP;青色)の推移を辿ったものだが、どちらの伸び率(成長率)もともにプラスの領域に向けて大きくバウンド(急上昇)している様が見て取れることだろう。

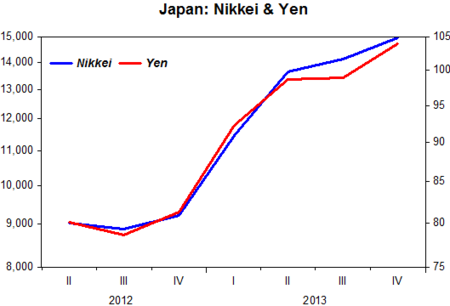

次の図表は日経平均株価(青色)と為替レート(ドル円レート;赤色)の推移を辿ったものである。

上の図表にあるように株価は大きく上昇しているわけだが、この株価の動きはアベノミクスの効果についてポジティブな期待が抱かれていることを示唆していると言えるだろう。また、円が減価(円安)傾向にあることも見て取れるが、通貨の減価は金融緩和が実体経済に影響を及ぼす上で重要な経路の一つである。この点に関連して、日本と貿易の面で競合する国の間から「日本は「近隣窮乏化」(‘beggar-thy-neighbor’)政策に乗り出している」との非難の声が当初あがっていたわけだが、そのような反応は筋違いであったと言えよう。というのも、次の図表に示されているように、確かに日本の輸出(青色)は増えているがそれ以上のペースで輸入(赤色)が増えているのである−その結果、日本は貿易収支の赤字を抱える格好となっている−。

(輸入の伸びが輸出の伸びを凌駕しているという)この事実は、金融緩和に伴う所得効果*2が通貨の減価に伴う交易条件効果*3を上回っていることを示唆していると言えるだろう。言い換えると、貿易赤字の拡大は内需(国内需要)の増加を反映しているのだ。

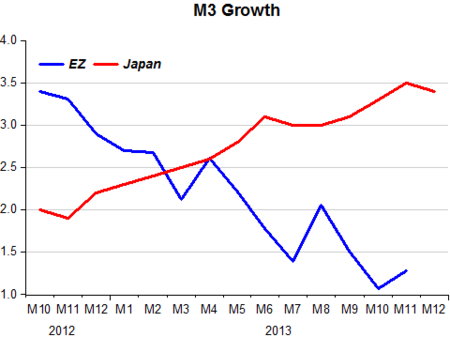

「アベノミクス」が進行中の日本とユーロ圏の現状を比較してみるのも面白いだろう。

次の図表は日本とユーロ圏のマネーサプライ(M3)の伸び率の推移を示したものである。日本(赤色)ではアベノミクスの計画に沿うかたちで金融政策は緩和スタンスにあるが、ユーロ圏(青色)では金融政策は引き締めスタンスにあることが見て取れるだろう。

両経済圏における金融政策のスタンスの違いを考えれば、両者の間でインフレが対照的な動きを見せているとしても何も驚くことはないだろう。日本ではインフレ率は目標である2%に向かって上昇を続けている一方で、ユーロ圏ではインフレ率は目標を下回っているばかりか低下傾向にあり、ユーロ圏の中にはデフレを経験している国も見られるのである。

日本銀行とECB(欧州中央銀行)の行動の違いがどのような結果の違いをもたらしているかを要約したものが最後の図表である。この図表では日本(青色)とユーロ圏(赤色)の実質GDP成長率の推移が示されている。

要約することにしよう。アベノミクスは(安倍氏の)公約を果たしつつあるように思える。今後もこの調子が続くことを祈るばかりだ。そしてユーロ圏については次のように結論付けられるかもしれない。ユーロ圏は「日本が抜け出しつつある状況」に向かって歩を進めているのかもしれない*4。

「俗流ケインジアン」

●Paul Krugman, “Vulgar Keynesians”(Slate, February 7, 1997) *1

経済学の分野も、その他のあらゆる知的な営みと同様に、「学問版・収穫逓減の法則」の影響下にある。時折、偉大な革新者が颯爽と登場し、まるで詩人のような語り口で、自らのアイデアを披露する。そのアイデアは幾分粗が目立ち、先人(あるいは、主流派)のヴィジョンとの違いが誇張して語られるとしても、そのことは取り立てて問題とはならない。アイデアに磨きがかけられることで、やがて確固としたパースペクティブが形作られる可能性があるからだ。しかしながら、どうしても避けられない定めとして、その革新者の後には、(革新者のアイデアの)表面上の字句には忠実でありながらも、アイデアの核となる精神を誤解した一群の信奉者が続くことになる――彼らが己らの急進的な見解に対して見せるその頑迷なまでのこだわりは、主流派が自らの(主流の)見解に対して見せるそれを凌駕するほどである――。革新者のアイデアが広まるにつれて、それはますます単純化されることになり、やがて常識(public consciousness)の一部――「誰もが知る」知識の一部――となるまでに流布した暁には、革新者による(オリジナルの)アイデアは、粗っぽいまでに劇画化された姿に変容を遂げてしまうのだ。

これはまさに、ケインズ経済学が辿った道のりでもある。ジョン・メイナード・ケインズその人は、大変緻密で、革新的なアイデアの持ち主だった。しかし、不運なことに――意図しないかたちで――、彼は自らの遺産の一つとして、今もなお経済問題を巡る論争に混乱をもたらし続けている思想――ここではそれを「俗流ケインズ主義」と呼ぶことにしよう――を産み落とす格好となってしまったのである。

ケインズが『雇用・利子および貨幣の一般理論』を出版したのは1936年のことだが、それ以前の経済学の世界では、ミクロ経済学――個々の市場がどのように機能し、稀少な資源が個々の市場の間にどのように配分されるかを研究する分野――に関しては、精緻で洞察力のある理論が既に発展を遂げていた。その一方で、マクロ経済学の分野――インフレやデフレ、景気の過熱や不況といった一国経済レベルで発生する出来事を研究する分野――は、発育停止とでも呼べる状況にあり、足許で発生している「大恐慌」について何の説明も提供できずにいたのであった。

いわゆる「古典派」のマクロ経済学によると、経済は(放っておいても)長期的には完全雇用に復する傾向があると見なされ、その分析対象は(完全雇用が実現している)「長期」だけに置かれていた。「古典派」のマクロ経済学を支える理論的な支柱は2つあった。貨幣数量説と、「貸付資金」("loanable funds")説である。貨幣数量説は、物価の決定を巡る理論であり、(貨幣数量説によると)一国の全般的な物価水準は、経済に流通する貨幣量に比例するものと考えられた。一方で、貸付資金説は、金利の決定を巡る理論であり、(貸付資金説によると)金利は、総貯蓄(一国全体の貯蓄)と総投資(一国全体の投資)のアンバランス(不一致)を解消するように上下に変動する*2ものと考えられたのである。

ケインズとしても、十分に長いスパンをとってみた場合には、「古典派」のマクロ経済学を支える理論が妥当する可能性もあるかもしれないと認めることにやぶさかではなかった。しかしながら、彼の有名な言葉をひくと、「長期的には、我々は皆死んでしまう」のである。そこで、ケインズは次のように主張した。短期において金利の水準を決定するのは、(貸付資金説が説くように)完全雇用下における総貯蓄と総投資の相互関係ではない。「流動性選好」("liquidity preference")――現金と比較して、安全性や利便性の面で劣る資産への投資を促す上で十分なだけのインセンティブ*3が提供されない限りは、現金を保有し続けようとする人々の動機――こそが、短期における金利の水準を決定するのだ、と。また、ケインズは次のようにも付け加えた。総貯蓄と総投資は(貸付資金説が妥当しない場合でも)依然として必ず等しくなる。とは言っても、完全雇用下における(事前的な)総貯蓄が(事前的な)総投資を上回る場合に生じるのは、(貸付資金説が説くように)金利の低下ではなく(金利の低下を通じて、総貯蓄と総投資の一致がもたらされるわけではなく)、雇用や生産の低下なのだ(雇用や生産の低下を通じて、総貯蓄と総投資の一致がもたらされるのだ)、と。別の言い方をすると、何らかの理由――例えば、株価の急落など――で投資需要が減少すると、経済は(雇用や生産の落ち込みを伴う)全般的な不況に見舞われることになるということだ。

このようなヴィジョンは、経済の働きに関する従来の見解に見直しを迫るものであり、その見事なまでの洞察力もあって、当時の若くて優れた経済学徒の間ですぐさま受け入れられることになったのであった。とはいえ、ケインズは現実を単純化し過ぎている面がある、と早いうちから指摘していた経済学者がいたこともまた事実である。特に、雇用や生産は、金利に対して反作用を及ぼすのが通常であり、このことは大きな違いを生む可能性があるのである。しかし、『一般理論』出版後の長年にわたり、多くの経済学者は、ケインズのヴィジョンから導き出される含意に魅惑されることになったのであった。すなわち、ケインズのヴィジョンは、(節倹という)美徳が罰せられ、浪費が報われる「不思議の国のアリス」のような世界に我々を誘うかのように思われたのだ。

例えば、「貯蓄(節約)のパラドックス」("paradox of thrift")について考えてみることにしよう。何らかの理由で貯蓄率――所得のうち支出(消費)に回されなかった割合――が上昇した場合、初期のケインジアンモデルによると、総貯蓄と総投資がともに減少するという結果になる。どうしてだろうか? その理由はこうである。貯蓄率の上昇(事前的な総貯蓄の増加)は、(消費の減少を通じて)不況をもたらすことになるが、それに伴って、所得が減少することになる。そして、所得の減少は、(所得の増加関数である)総投資の減少を引き起こすことになる。最終的には、総貯蓄と総投資は等しくならねばならないので、(減少した総投資と等しくなるように)総貯蓄は減少せねばならない!

さらにもう一つ、賃金と雇用の関係を巡る「寡婦の壺」("widow's cruse")理論(この名称は古い伝承にちなんで付けられた)についても取り上げておこう。名目賃金の引き上げは、(人件費の上昇を通じて)労働需要を減らすことになると読者は思われることだろう。しかし、初期のケインジアンの幾人かは、次のような主張を展開した。名目賃金の上昇は、資本家から労働者への(資本家が受け取る利潤から、労働者が受け取る賃金への)所得の再分配を意味する。労働者は、資本家と比べると、あまり貯蓄をしないので(これは事実に反するのだが、それはまた別の話である)、そのような所得の再分配は、消費需要を増加させ、その結果として、生産と雇用の上昇をもたらす、と。

このようなパラドックスに思いをはせることは楽しいし、現在でも入門レベルの教科書を開くとその説明に出くわすことがある。

しかしながら、このようなパラドックスを真剣に受け止めている経済学者は、今ではほとんどいない。その理由はいくつかあるが、中でも最も重要な理由は、わずか2語で語ることができる。アラン・グリーンスパン(Alan Greenspan)である。

シンプルなケインジアンのストーリーを深く掘り下げていくと、金利は、雇用や生産の水準からは独立して決定されるとの想定が置かれていることがわかる。しかし、現実はそうではない。金利は、FRB(連邦準備制度理事会)によって積極的に操作されている。それも、生産や雇用の水準に照らして――雇用が低調であると判断される場合には金利が引き下げられ、経済が過熱気味だと判断される場合には金利が引き上げられる、といったように――。読者の中には、FRB議長(グリーンスパン)の判断の是非についてあれこれ言いたいことがある人もいるかもしれないが――もう少し景気の拡大を支えるような方向に(もう少し緩和気味に)金融政策を運営すべきだと考える人がいるかもしれない――、FRB議長に備わる力の強大さについて疑問を唱えることができる人はそうそういないだろう。今後数年間にわたるアメリカの失業率を予測できるシンプルなモデルをお探しなら、今ここでそれを紹介して差し上げよう。この先の失業率は、グリーンスパンが望む水準に落ち着くと考えてほぼ間違いないのだ(グリーンスパンも神ではないので、彼の望む水準から若干ずれる可能性も考慮する必要はあるが)。

グリーンスパン(FRB議長)の役割を考慮に入れるや、マクロ経済の働きに関する「古典派」のヴィジョンの多くが息を吹き返すことになる。とは言っても、そっくりそのままそうなるというわけではない。「古典派」のヴィジョンでは、(市場の)「見えざる手」が経済を長期的には(とは言っても、具体的にどのくらいの長さの期間であるかについては特定されることはないが)完全雇用に導くことになると見なされていたが、現実においては、FRBの「見える手」が経済を2〜3年のうちにNAIRU(非インフレ加速的失業率)に導く役割を果たすのである。そのためには、FRBは、NAIRU(あるいは、目標とする失業率)が実現している状況において、総貯蓄と総投資が等しくなるように金利を操作する必要があるが、FRBがそのように行動するやいなや、「貯蓄のパラドックス」や「寡婦の壺」理論をはじめとした初期のケインジアンの主張は、妥当性を失うことになるのである。例えば、貯蓄率の上昇は、(貯蓄のパラドックスが唱えるところとは正反対に)総投資の増加を引き起こすことになるだろう。なぜなら、FRBがそうなるように行動する*4だろうからである。

何らかの理由で総需要に変化が生じても、FRBが金融政策を通じてその影響を相殺する――そのため、総需要が変化しても、平均的には雇用に対して何らの影響も生じない――というアイデアは、少なくとも私個人にとっては、シンプルで完全に理にかなったものであるように思える。しかしながら、アカデミックな経済学の世界の外に目をやると、このアイデアを受け入れている人などごくわずかであるのが実状のようだ。例えば、NAFTA(北米自由貿易協定)の是非を巡る議論は、雇用への影響(NAFTAの締結に伴って、国内の雇用が失われることになるのか、それとも、新たに雇用が創出されることになるのか?)に主たる焦点が置かれたが、私には明白と思われたポイントが世間ではそうは受け止められていなかったのであった。アメリカとメキシコとの間の貿易収支がどうなろうとも、今後10年間にわたるアメリカの平均的な失業率はFRBが望む水準に落ち着くだろうと私は当然のように考えていたのだが、世間一般の人々はそうは考えていなかったのである(実際、こんなことがあった。1993年に開催されたとあるパネルディスカッションに参加した際に、今述べたのとまったく同じ議論*5を口にしたところ、それを聞いていたパネリストの一人――NAFTAの支持者だったようだが――が激昂して次のように発言したのである。「そんなことを言うから、経済学者は嫌われるのだ!」、と)。

その代わり、世間一般の人々――悲しいかな、その中には、自らのことを物知りだと任じている知識人の多くも含まれる――に常識として受け入れられることになったのは、劇画化されたケインズ主義の一種であった。その特徴は、「消費の減少(貯蓄の増加)は、いついかなる時も悪である」とのアイデアを無批判に受け入れているところにある。アメリカでは、ここしばらくの間、インフレや財政赤字の問題が後景に退いているが、それとともに、俗流ケインズ主義が劇的なかたちでカムバックを果たすことになったのだ。先月のコラムで取り上げたばかりのウィリアム・グレイダー(William Greider)の新著では、「貯蓄のパラドックス」や「寡婦の壺」理論がともに主要なテーマとなっているし(とは言っても、グレイダー自身は、自らのアイデアの由来をわかっているかどうか疑わしいところだ。「知的な面で影響を受けた人物など誰一人としていないと信じ切っている実践派の人間も、今は亡き経済学者の奴隷であるのが普通である」、とはケインズの発言である)、 ニュー・リパブリック誌を手に取ると、ジョン・ジュディス(John B. Judis)が似たような主張を開陳している姿が目に入る。この程度であれば驚くほどでもないかもしれないが、「貯蓄の増加は、経済成長を阻害する」とのアイデアがビジネスウィーク誌でも真剣に扱われているとなっては("Looking for Growth in All the Wrong Places," February 3, 1997)、(俗流ケインズ主義の台頭という)新たな文化現象がその勢いを増しつつあると考えざるを得ないだろう。

俗流ケインジアンが語る「貯蓄は、経済成長にとって害となる(経済成長を阻害する)」との主張――「貯蓄は、経済成長にとって、通常思われているほど重要な要因ではない」という主張はある程度理にかなっているが、これは「貯蓄は、経済成長にとって害となる」という主張とは別物である――を正当化するためには、FRBは無力だということを説得的なかたちで示す必要がある。つまりは、何らかの理由で(事前的な)貯蓄が増加した場合に、(消費の減少の影響を相殺しようと考えて)金利を引き下げて総投資を増加させようとしても、FRBにはそうすることはできないということを論証せねばならないのだ。

金利は、総投資に影響を及ぼす複数ある要因のうちの一つに過ぎないと語るだけでは十分ではない。そのような指摘は、アクセルペダルを踏み込む力の強さは、車のスピードに影響を及ぼす数多ある要因の一つに過ぎないと語るようなものであり、「それでどうした?」という話だ。アクセルペダルをどれだけの強さで踏み込むかは、自分で自由に調節できる。それゆえ、何か異常がない限りは、「この程度の速度なら安全に運転できるだろう」と考える範囲で(ペダルを踏み込む強さを調節することで)車のスピードは制御されることになる。それと同様に、グリーンスパンは、自分のお望み通りに、自由に金利を調節できる(FRBが望みさえすれば、一日のうちにマネーサプライの規模を倍増することだってできる)。それゆえ、何か異常がない限りは、「この程度の水準であれば、インフレの加速がもたらされることもなく、経済の安定も保たれるだろう」と彼が判断する範囲で(金利が調節されることで)現実の雇用量は決定されることになるのである。

「貯蓄は、経済成長にとって害となる」との主張を本気で正当化するつもりなら、次のどちらかが成り立つことを示さねばならない。すなわち、金利は総需要に対して何の影響も持たないことを示すか(本当にそう信じているなら、全米ホームビルダー協会(NAHB)にその旨を伝えてみるといい*6)、あるいは、完全雇用下における総貯蓄が総投資を大きく上回っていて、FRBが金利をゼロ%近くにまで引き下げても両者のギャップを埋めることができない*7ということを示さねばならないのだ。1930年代のアメリカ――当時のTビル(財務省短期証券)の利回りは0.1%を下回っていた――や現在の日本――現在の日本では、金利は1%程度――のように、後者のケースが妥当する例もなくはない(とはいえ、日本銀行は依然として日本経済を停滞から救い出せるだけの力を持っていると思うし、日銀が示している消極的な態度はかなりの不正行為(malfeasance)ものだと思う。しかし、この話題については、別のコラム*8で取り上げることにしよう)。しかし、ありがたいことに(と言うべきか)、住宅ローンを借りている銀行から毎月自宅宛に送られてくる通知書には、アメリカの金利は今のところはまだ十分プラスの範囲にあることが記されているのだ。

この話題は色々と議論の余地があるのだが、現状ではそこまでこだわる必要はないとも言える。というのも、「貯蓄は、経済成長にとって害となる」と語る論者の中で、FRBが無力だと考えている人物はいないようだからだ。それどころか、「貯蓄は、経済成長にとって害となる」と語る論者の発言に耳を傾けていると、別の場面では「これまで長い間にわたってアメリカ経済のパフォーマンスが低調だった全責任はFRBにあり、グリーンスパンが動きさえすれば現在の苦境から抜け出すことができる」と口にしていたりするのである。

例えば、2月3日付のビジネスウィーク誌から引用することにしよう。

貯蓄の増加は、景気を減速させる可能性が高い。そう語る、つむじ曲がりの経済学者もいる。貯蓄の増加は、投資を刺激するのではなく、むしろ(投資を)落ち込ませるからだというのがその理由だ。「投資を刺激する手を打つ必要があります」と語るのは、テキサス大学の経済学者であり、ケインジアンを自任する、ジェームス・ガルブレイス(James K. Galbraith)。ガルブレイスが語るところによると、経済成長を促すには金利を引き下げるべきだという。

つまりは、こう主張していることになる。貯蓄の増加は、景気の悪化を招く。というのも、(貯蓄の増加=消費の減少の影響を相殺しようとして)FRBが金利を引き下げたところで、投資を刺激することはできないからだ。その代わり、FRBは、金利を引き下げて経済成長を促すべきだ。なぜかって? 金利を引き下げれば、投資が刺激されることになるからだ。投資が刺激されれば、経済成長も促されることになるだろう。

・・・何か見過ごしているだろうか?

The Accidental Theorist: And Other Dispatches from the Dismal Science

- 作者:Krugman, Paul

- 発売日: 1999/04/17

- メディア: ペーパーバック

- 作者:ポール クルーグマン

- 発売日: 1999/01/01

- メディア: 単行本

(追記)この文章が書かれたのは1997年。クルーグマンがいわゆる「復活だぁっ!」論文(pdf)(簡略版はこちら)を物する前の時期の作品にあたる。そのため、この文章の段階では、名目金利(特に政策短期金利)がゼロ%近くに達しても、FRB(をはじめとした中央銀行)の「見える手」にはそれほど大きな制約が課されるわけではなく、買いオペの規模拡大を通じて一層の金融緩和を進めれば、それだけで総需要不足を解消するには十分だという立場のようである。しかし、「復活だぁっ!」論文以降になると、政策金利をゼロ%近くに引き下げても総需要不足が解消されない状況では、一時的に(あるいは、現時点において)金融緩和の規模を拡大するだけでは十分ではなく、「恒久的な」(permanent)金融緩和(=将来的にも金融緩和を継続することにコミットする。無責任になることに信頼あるかたちでコミットする)を通じてインフレ期待を喚起することこそが重要であるが、そのようなコミットメントが果たしてマーケットから信頼を得られるかどうかという疑いもあって、(総需要不足を解消する術として)財政政策にも期待を寄せるという格好になっていることはご存知の通り(このあたりの事情については、例えばこちらを参照のこと)。

クルーグマンの認識では、「流動性の罠」に陥った経済というのは、FRBの「見える手」に大きな縛りがかけられた(「貯蓄のパラドックス」をはじめとする様々なパラドックスが成り立つ)「不思議の国のアリス」じみた世界に他ならないということになるのだろう(この点については、例えばこちらも参照のこと)。そして、経済が置かれた状況に応じて(経済が「流動性の罠」に陥っているかどうかに応じて)、ケインズの読み方*9も違ってくるということになるのだろう。「流動性の罠」に陥った世界におけるクルーグマン流のケインズの読み方としては、例えばこちら(クルーグマンがケインズ『一般理論』に寄せた序文・・・の山形浩生氏による翻訳)とこちら(『一般理論』出版75年を記念して開催されたカンファレンスでクルーグマンが報告した文章。そう遠くないうちに日本語で読めるようになる・・・かもしれない。・・・という予言(?)が見事に的中したようで、optical_frog氏が毎度のごとく華麗な手さばきで訳出されています。こちらを参照のこと)を参照されたい。

*1:訳注;この論説は、その後若干の修正を加えた上で、同じタイトルのままで『The Accidental Theorist: And Other Dispatches from the Dismal Science』に収録されることになった。同書の翻訳は、『グローバル経済を動かす愚かな人々』。

*2:訳注;総貯蓄が総投資を上回る場合は両者が等しくなるまで金利が低下し、総投資が総貯蓄を上回る場合は両者が等しくなるまで金利が上昇する

*3:訳注;高い利回りなど

*4:訳注;消費の減少の影響を相殺するために、金利を引き下げて総投資の増加を促す

*5:訳注;アメリカとメキシコとの間の貿易収支がどうなろうとも、今後10年間にわたるアメリカの平均的な失業率はFRBが望む水準に落ち着く

*6:訳注;住宅の建設は、金利の変化に敏感に反応する=金利が総需要に何の影響も持たないということはあり得ない、ということをおそらく言いたいのだろう。

*7:訳注;言い換えると、FRBが金利をゼロ%近くに引き下げても。完全雇用を実現するのに十分なだけ総需要を刺激することができない

*9:「読み方」といっても、「ケインズの真意は何か」(この文章でケインズ自身が言わんとしていることは何なのか)というような書誌学的な意味での読み方ではなく、目の前の経済問題に対処する上でケインズの作品からどのような示唆を引き出すことができるかというような、ある種実践的な読み方のこと

気になった論文や論説あれこれ

忘れないように書き留めておこう。

*日本経済関連

●Simon Wren-Lewis, “Japan’s consumption tax: a test of modern macro?”(mainly macro, October 1, 2013)

●Koichi Hamada, “Japan’s Tax-Hike Test”(Project Syndicate, October 24, 2013)

●Barry Eichengreen, “Japan rising? Shinzo Abe’s Excellent Adventure(pdf)”(The Milken Institute Review, Fourth Quarter 2013)

●Thomas Klitgaard, “Japan's Missing Wall of Money”(Liberty Street Economics, November 4, 2013)

●Paul Krugman, “PPP and Japanese Inflation Expectations (Extremely Wonkish)”(The Conscience of a Liberal, October 27, 2013)

クルーグマンはつい先日行われたばかりのIMFのカンファレンス(の中のマンデル=フレミング講演)で報告を行っており(“Currency Regimes, Capital Flows, and Crises(pdf)”)、その中でアベノミクスをケーススタディーの一つとして取り上げている(pp.29〜pp.30)。

●Benjamin R Mandel, “Abenomics and the Yen – Implications of \ Depreciation for Japanese Equities and the Policy’s Success(pdf)”(Citi Research, September 20, 2013)

Mandel氏はこのエントリー(「予想インフレ率を測る新たな指標 〜日本の予想インフレ率の動きを辿る〜」)の執筆者の一人。PPP(購買力平価)のアイデアに依拠した(日本の)予想インフレ率の推計についても(比較的最近のデータまで加味した上で)言及あり。

*金融政策関連

●Christina D. Romer, “Monetary Policy in the Post-Crisis World: Lessons Learned and Strategies for the Future(pdf)”(Sumerlin Lecture, Johns Hopkins University, October 25, 2013)

●Kenneth N. Kuttner and Adam S. Posen, “Goal Dependence for Central Banks: Is the Malign View Correct?(pdf)”(Paper presented at the 14th Jacques Polak Annual Research Conference, Hosted by the International Monetary Fund, Washington, DC., November 7–8, 2013)

●William B. English, J. David López-Salido and Robert J. Tetlow, “The Federal Reserve’s Framework for Monetary Policy― Recent Changes and New Questions(pdf)”(Paper presented at the 14th Jacques Polak Annual Research Conference, Hosted by the International Monetary Fund, Washington, DC., November 7–8, 2013)

Abstract

In recent years, the Federal Reserve has made substantial changes to its framework for monetary policymaking by providing greater clarity regarding its objectives, its intentions regarding the use of monetary policy― including nontraditional policy tools such as forward guidance and asset purchases―in the pursuit of those objectives, and its broader policy strategy. These changes reflected both a response to changes in economists’ understanding of the most effective way to implement monetary policy and a response to specific challenges posed by the financial crisis and its aftermath, particularly the effective lower bound on nominal interest rates. We trace the recent evolution of the Federal Reserve’s framework, and use a small-scale macro model and a simple static model to help illuminate the approaches taken with nontraditional monetary policy tools. A number of foreign central banks have made similar innovations in response to similar developments. On balance, the Federal Reserve has moved closer to “flexible inflation targeting,” but the Federal Reserve’s approach differs in important ways from the strict implementation of that paradigm by including a balanced focus on two objectives and the use of a flexible horizon over which policy aims to foster those objectives. Going forward, further changes in central banks’ frameworks may be needed to address issues raised by the financial crisis. For example, some have suggested that the sustained period at the effective lower bound points to the need for central banks to establish a different policy objective, such as a higher inflation target or nominal GDP targeting. We use our small-scale model of the U.S. economy to examine the potential benefits and costs of such changes. We also discuss the broad issue of how central banks should integrate financial stability policy and monetary policy.

*フリードマン関連

●Paul Krugman, “The Friedman-Eichengreen Theory of the Great Depression(pdf)”(March 28, 2009)

●Edward Nelson, “Milton Friedman and the Federal Reserve Chairs, 1951−1979(pdf)”(October 23, 2013)

Abstract

This paper studies the interactions between Milton Friedman and the three Federal Reserve Chairmen from 1951 to 1979: William McChesney Martin, Arthur Burns, and G. William Miller. Friedman had much praise for monetary policy in the first half of Chairman Martin’s tenure, which covered the immediate post-Accord years of 1951−1960, and singled out the achievement of price stability. Friedman felt, however, that an overemphasis on interest-rate stabilization during the 1950s had led to a money growth pattern that magnified cyclical fluctuations. Friedman had considerable misgivings about the monetary policy of the 1960s, especially once a period of monetary restraint was abandoned in 1967. In the 1970s, both Chairmen Burns and Miller were at odds with Friedman on the issue of the extent to which monetary policy could restore price stability.

David Henderson 「ロナルド・コース 〜「黒板経済学」に異を唱えた男〜」

●David R. Henderson, “The Man Who Resisted ‘Blackboard Economics'”(Wall Street Journal, September 4, 2013)

つい先日のレイバーデー(Labor Day)に102歳でこの世を去ったロナルド・コース(Ronald Coase)は20世紀に活躍した経済学者の中でも最も稀有な人物の一人であった。取引費用が現実の経済に対してどのような影響を及ぼすかをめぐって鋭い分析を展開し、その洞察に対して1991年にノーベル経済学賞を授与されている。75年の学者人生を通じて彼が執筆した重要な論文は1ダース程度しかなく、彼が論文で数学を利用することはほとんどあるいはまったくなかった。しかしながら、彼がもたらした影響は深遠なものであった。

20代前半の若かりし頃のコースは社会主義者だったが、彼は他の大半の社会主義者にはないある特徴を持ち合わせていた。それは、現実の経済の働きに対する好奇心である。1931年から1932年にかけて故郷のイギリスからアメリカに旅行に出掛けた際、コースはノーマン・トーマス(Norman Thomas)−トーマスは社会主義の政党から大統領選挙に立候補した泡沫候補の一人であった−のもとをひょっこり訪ねるだけではなく、フォードやゼネラルモーターズの工場にも立ち寄った。そうする中で彼は次のような疑問を抱くことになった。レーニンはロシア経済を一つの大きな工場のように運営することは可能だと考えているが、アメリカで幾つかの大企業が好成績を収めているように見える中で果たして経済学者はレーニンのそのような考えは間違いだと言い得るだろうか?

この疑問に対するコースの回答が1937年に執筆されその後数多く引用されることになる論文 “The Nature of the Firm”(「企業の本質」)である。企業は(中央)計画経済と似た存在であるのは確かだが、計画経済と違って企業は人々の自発的な選択の結果として形成されるものである。そこで問題となるのは、どうして人々はそのような選択を行うのだろうか?、ということである。その理由は、「市場を利用することに伴うコスト」("marketing costs")が存在するためだ−あるいは現在経済学者が用いる表現では「取引費用」("transaction costs")が存在するためだ−というのがコースの回答であった。市場を利用することに何のコストもかからないとすれば、企業を設立したところで何の意味もないだろう。その場合人々は互いに個々の独立した存在として市場を通じて取引を行うことだろう。しかしながら、市場を利用することにコストがかかる場合には、企業の内部において生産(取引)を組織化することが最も効率的となる可能性が生まれることになる。「なぜ企業は存在するのか?」という疑問に対して1937年の論文でコースが与えた説明はその後大きな発展を見せることになる研究領域を生み出すきっかけとなったのであった*1。

その後大きな発展を見せることになる研究領域を生み出すきっかけとなったと言えば、コースが1960年に執筆した論文 “The Problem of Social Cost”(「社会的費用の問題」)もまたそうであり、この論文をきっかけとして「法と経済学」("law and economics")と呼ばれる分野が形成されることになった。コースがこの論文を執筆する以前の段階においては、大半の経済学者は「外部性」の問題に関してアーサー・ピグー(Arthur Pigou)の考えを受け入れていた。例えば、ある牧場で飼われている牛が隣接する農家に入り込んでその作物を踏み荒らしているとしよう。この問題にどのように対処したらよいだろうか? ピグー流の考えでは、政府が牧場主に対して牛の自由な放牧を禁ずるか、牛の放牧に対して税金を課すべきだ、ということになる。そうでもしないと、牧場主には牛が隣の農地を荒らさないように防ぐインセンティブが無いために、農作物はいつまでたっても牛に荒らされ続ける結果となるだろう、というのである。

コースはそのような考えに挑戦した。彼は語る。牧場主はある重要な機会を見逃している可能性がある、と。その機会というのは、牛が農作物を荒らさないように手配することと引き換えに、農家から幾ばくかの金銭的な支払いを受ける可能性である。仮に取引費用がゼロであるとすれば−ここで注意しておくが、コース自身は「取引費用がゼロ」という想定が現実に成り立つとは考えてはいなかった−、農家と牧場主は互いに利益をもたらす合意に達することができるだろう。

例えば、牧場主が飼育する牛からネットで見て(飼育に要する費用を差し引いた上で)20ドルだけのリターン(金銭的な便益)を得られる場合、(農家から牧場主に対して)20ドルを超える支払いがなされるならばその牧場主は追加的に牛を飼育しないとの取り決めに同意するだろう。一方で、牛が農作物に及ぼす被害が30ドルであるとすれば、「これ以上追加的に牛を飼いません」との同意を牧場主から引き出すために農家は30ドルまでであれば喜んで支払いを行うことだろう*2。牛の放牧に対してピグー税を課すべきだとの議論の妥当性がもはやそれほど明らかではなくなるわけである。

ジョージ・スティグラー(George Stigler)−彼もまた1982年にノーベル経済学賞を受賞している−は、1960年の論文におけるコースの洞察の中でも特に刺激的な部分は「取引費用がゼロ」の場合に成り立つ結論であると考え、それに「コースの定理」("Coase Theorem")という名前を冠した。「コースの定理」によると、取引費用がゼロである場合には、(たとえ外部性が存在するとしても)政府が介入する必要は一切ない、というわけだ。

一方で、イリノイ州立大学シカゴ校に籍を置く経済学者であるディアドラ・マクロスキー(Deirdre McCloskey)は、「取引費用がゼロ」の場合に成り立つ議論は取るに足りないものと考えた。マクロスキー女史の考えでは、1960年の論文におけるコースの洞察の中でも特に興味深い部分は「取引費用がプラス」である現実の世界において成り立つ帰結を巡るものであった。取引費用がプラスである場合には、裁判所が賠償責任(liability)をどの主体に割り当てるかが重要な意味を持つことになる。例えば、先に用いた牧場主と農家の例において仮に裁判所が牧場主に賠償責任を求めた場合(そして先の例のように、飼い牛に対する牧場主の評価額が(飼い牛がもたらす)農作物の損害額を下回る場合)、取引費用の存在のために効率的な解決策を見出すことができない可能性が生まれることになるのである*3。

コース自身はピグーの考えだけではなく(「取引費用がゼロ」のケースを重要なケースと見なす)スティグラーの考えも拒否し、両者の考えをあざけって「黒板経済学」と呼んだのであった*4。

コースが1974年に執筆した論文 “The Lighthouse in Economics”(「経済学における灯台」)も有名である。経済学者は時に灯台を「公共財」−政府だけしか供給することのできない財−の例として持ち出すが、この論文でコースは19世紀イギリスの事例を詳細に検討し、当時のイギリスでは灯台は私的に供給されており、港に立ち寄った船から(灯台のサービスを享受したことに対する)代金が徴収されていた事実を示したのであった。港に立ち寄らずにそのまま通り過ぎる船も中にはあったものの、灯台の運営・管理が商売として成り立つに十分なだけの数の船が港に立ち寄り代金を支払っていたのである。

コースによるこの発見は経済学者がそれまで抱いていた見解、すなわち、フリーライダー(ただ乗り)問題のために灯台を私的に運営・管理することはできないだろうとの見解に打撃を食らわすことになった。また、この論文は、経済学者は黒板の上で問題を解くことに満足するのではなく、現実の経済(市場)を研究する必要がある、との彼の持論を裏付ける格好ともなっている。

また、コースは1959年に執筆した論文で、連邦通信委員会(Federal Communications Commission)は不要だ、と主張した。電磁スペクトルは市場で自由に売り買いしたらよい、というのである。周波数が稀少だからといって周波数を特別視する理由は何もない。あらゆる経済財は稀少なのだから、という理屈である。このような見解は当時は馬鹿にされたものの、現在では経済学者の間でほぼ標準的な見解となっている。

コースは1964年から1982年にかけてJournal of Law and Economicsの編集者を務めたが、その間ジャーナルには政府による規制に批判的な論文が数多く掲載された。コース自身強調していることだが、政府による規制は機能し得ない*5というわけではなく、そのジャーナルに掲載された論文で検討されているほぼすべてのケースにおいて政府による規制は実際のところ機能していなかった*6のである。政府による規制はカルテルの形成やその他のネガティブな効果をもたらす格好となっていたのである。

コースは政府による規制に信頼を置く知識人に対して次のような指摘を行うことで彼らの多くを不快な気持ちにさせた。「仮にあなた方が暗黙のうちに想定しているように政府による規制が財の市場においてそれほどうまく機能するとすれば、政府による規制はアイデアの市場においてはなお一層うまく機能するに違いない」、と。

なぜか? 1997年にReason誌から受けたインタビュー*7で彼は次のように語っている。「消費者にとってはアイデアの善し悪しを判断するよりもモモの缶詰の(品質の)善し悪しを判断する方がおそらくは簡単でしょう。」 多くの知識人はコースのこの主張をアイデア市場における規制の強化を求めるもの*8と受け取ったようである。しかし、彼の意図するところはそうではなかった。コースの真意は、財の市場に対する政府の規制を支持する根拠が不十分である(弱い)ことを(政府による規制に無批判に信頼を置く)知識人に対して気付かせることにあったのである。

*1:訳注;具体的には、企業理論(や新制度学派経済学・取引費用経済学)のこと。この点については、Sandeep Baliga, “Ronald Coase”(Cheap Talk, September 3, 2013)を参照のこと。

*2:訳注;例えば、農家が牧場主に対して25ドルを支払うことと引き換えに、牧場主がこれ以上牛を飼わないことに同意した(+同意を取り付けるための交渉や同意の執行に一切コストがかからない(=取引費用がゼロである))場合、牧場主も農家もともに5ドルだけの便益を手にすることになる。牧場主は追加的な牛の飼育をあきらめることで20ドルのリターンを得る機会を逸することになるが、それと引き換えに農家から25ドルの支払いを受けることになるため、この取り決めから差し引きして5ドル(=25−20)の便益を得ることになる。一方で、農家は25ドルの支払いをコストとして負担することになるが、それと引き換えに30ドル分の農作物の被害を抑えることが可能となるために、この取り決めから差し引きして5ドル(=30−25)の便益を得ることになる。

*3:訳注:コースの論文「社会的費用の問題」の解説とその意義については、コース逝去の報を受けて書かれたものではないものの、個人的にはデイビッド・フリードマンの次の論説が優れていると感じた。興味がある向きはあわせて参照あれ。David Friedman, “The World According to Coase”

*4:訳注;「黒板経済学」については、コース著『企業・市場・法』の冒頭に収録されている論文「企業、市場、そして法」やディアドラ・マクロスキー著『ノーベル賞経済学者の大罪』、himaginaryさんのブログエントリー「コース経済学こそ本来の経済学」(2011年1月15日)などを参照のこと。

*5:訳注;政府による規制を通じては問題をうまく解決することはできない

*6:訳注:問題の解決につながっていなかった

ロナルド・コース逝去

「経済を支える制度的な構造と経済の機能に対して取引費用ならびに所有権が果たす役割の重要性を発見し、その明確化に努めた」業績を称えて1991年にノーベル経済学賞を授与されたロナルド・コース(Ronald H. Coase)が先日の9月2日に逝去されたとのこと。102歳でした。

どちらかと言えば寡作の学者だったと言えるのかもしれませんが、コースの論文はいずれも質の高い優れたものでした。「企業の本質」「社会的費用の問題」(ともに『企業・市場・法』に収録*1)は取引費用経済学(あるいは新制度学派経済学)や「法と経済学」の分野を開拓した偉業であり、自らの名前が冠された「コースの定理」*2や取引費用のアイデアは企業論や「法と経済学」の分野を超えて政治経済学等の幅広い分野にわたって応用されています(取引費用の観点から政治経済学の問題に接近している著作としては、例えばディキシット著『経済政策の政治経済学―取引費用政治学アプローチ』があります)。

他にも、耐久財の独占的な供給を巡る「コースの推測(Coase Conjecture)」やここ最近韓リフ先生が頻繁に言及されている「アイデア市場」論文*3、経済学史の方面における一連の論文*4(この方面の論文は「アイデア市場」論文とともに『Essays on Economics and Economists』に収録されています)など一般的にはそれほど知られてはいないものの数多くの分野で独自の業績を残しています。

なお、私は今のところ未読ですが、ワン・ニン氏と共同で執筆し、今年の2月に邦訳も出版された『中国共産党と資本主義』がコースの遺著ということになるでしょう*5。私が目にした中では以下の記事 “Saving Economics from the Economists”(Harvard Business Review, December 2012)がコースによる最新の執筆物のようです。

コースの業績の概要については今井賢一教授による「やさしい経済学−巨匠に学ぶ【コース】」(日本経済新聞、2003年2月3日〜2月12日)を参照してください。

コース教授のご冥福をお祈りします。

(左から時計回りにロナルド・コース(Ronald Coase)、ダンカン・ブラック(Duncan Black)、ジェームス・ブキャナン(James Buchanan)、ジェームス・ファーガソン(James Ferguson)、ウォレン・ナッター(Warren Nutter)、ゴードン・タロック(Gordon Tullock)、リーランド・イェーガー(Leland Yeager)。1962年に撮影されたもの)

- 作者: ロナルド・H.コース,Ronald Harry Coase,宮沢健一,藤垣芳文,後藤晃

- 出版社/メーカー: 東洋経済新報社

- 発売日: 1992/10/01

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 32回

- この商品を含むブログ (23件) を見る

- 作者: アビナッシュ・K.ディキシット,Avinash K. Dixit,北村行伸

- 出版社/メーカー: 日本経済新聞社

- 発売日: 2000/12

- メディア: 単行本

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

Essays on Economics and Economists

- 作者: R. H. Coase

- 出版社/メーカー: University of Chicago Press

- 発売日: 1995/09/01

- メディア: ペーパーバック

- この商品を含むブログを見る

- 作者: ロナルド・コース,ワン・ニン,栗原 百代

- 出版社/メーカー: 日経BP社

- 発売日: 2013/02/21

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (5件) を見る

(追記)以下では、私の目についた範囲でではありますが、コース逝去に関する海外のブログエントリーをまとめていきます。

●Paul Walker, “An intellectual giant has fallen”(Anti-Dismal, September 3, 2013)

For me the most important thing in Coase’s work is that we see most of the main issues of the modern theory of the firm being raised together for the first time. He sets out to “discover why a firm emerges at all in a specialized exchange” − a question about the existence of the firm; he also sets out to “study the forces which determine the size of the firm” − an issue to do with the boundaries of the firm; and he inquires into the reasons for “diminishing returns to management” − issues to do with the internal organisation of the firm. It was the efforts to answer these questions that initiated the charge from seeing the theory of the firm as just part of price theory to seeing it as an important topic in its own right. Coase also provides one of the main building block for answers to these issues, the “costs of using the price mechanism” or transaction costs.

●Peter Klein, “Ronald Coase (1910-2013)”(Organizations and Markets, September 3, 2013)

He changed the way economists thought about the business firm, and the way they thought about property rights and liability. He largely introduced the concepts of transaction costs, comparative institutional analysis, and government failure. Not all economist have agreed with his arguments and conceptual frameworks, but they radically changed the terms of debate in the economics of law, welfare, industry, and more. He is the key figure in the “new institutional economics” (and co-founder, and first president, of the International Society for New Institutional Economics).

●Edward Lopez, “Ronald Coase (1910-2013): He kept his hands dirty”(Political Entrepreneurs, September 3, 2013)

He is most famous for the “Coase Theorem,” which is fairly easy to grasp at a superficial level but is quite rich and nuanced at deeper levels. For this reason, the idea is often misunderstood. In my view, Deirdre McCloskey’s short article, “The So-Called Coase Theorem(pdf)” is required reading for getting into that depth and nuance. It is also quite polarizing, in characteristic McCloskey form.

His deeper legacy, in my view, will be his method. He always encouraged economists (actually, social scientists more broadly) to “get their hands dirty.” By this he meant that true understanding of human affairs requires getting into the nitty-gritty of human affairs. Put in a different way, Coase understood that people find ways of getting along with each other when it’s worthwhile to do so (which is more often the case than not), and when it’s not worthwhile then a messy, imperfect world is the understandable state of things. It’s those ways of getting along that should be the social scientist’s primary focus–not the elegant solutions of mathematical models that are too often several steps removed from reality. Nirvana is not an option.

●Geoffrey Manne, “Truth on the Market on Coase”(Truth on the Market, September 2, 2013)

Probably my favorite, and certainly most frequently quoted, of Coase’s many wise words is this(pdf):

One important result of this preoccupation with the monopoly problem is that if an economist finds something―a business practice of one sort or other―that he does not understand, he looks for a monopoly explanation. And as in this field we are very ignorant, the number of ununderstandable practices tends to be rather large, and the reliance on a monopoly explanation, frequent.

Of course this, a more generalized statement of the above from The Problem of Social Cost(pdf), is the essence of his work:

All solutions have costs, and there is no reason to suppose that governmental regulation is called for simply because the problem is not well handled by the market or the firm. Satisfactory views on policy can only come from a patient study of how, in practice, the market, firms and governments handle the problem of harmful effects…. It is my belief that economists, and policy-makers generally, have tended to over-estimate the advantages which come from governmental regulation. But this belief, even if justified, does not do more than suggest that government regulation should be curtailed. It does not tell us where the boundary line should be drawn. This, it seems to me, has to come from a detailed investigation of the actual results of handling the problem in different ways.

●Laurence Arnold, “Ronald Coase, Nobel Winner Who Studied Corporations, Dies at 102”(Bloomberg, September 3, 2013)

●Kevin Bryan, “On Coase's Two Famous Theorems”(A Fine Theorem, September 3, 2013)

●Richard Epstein, “Ronald Coase: One of a Kind”(Ricochet, September 2, 2013)

●Peter Boettke, “Ronald Coase and Comparative Institutional Analysis”(Coordination Problem, September 3, 2013)

●John B. Taylor, “Teaching about Ronald Coase and Private Remedies in Economics 1”(Economics One, September 3, 2013)

●Sandeep Baliga, “Ronald Coase”(Cheap Talk, September 3, 2013)

●Jonathan H. Adler, “Coase on Externalities”(The Volokh Conspiracy, September 2, 2013)

●Larry Downes, “Remembering Ronald Coase”(HBR Blog Network, September 3, 2013)

●Jacob Goldstein, “The Nobel Laureate Who Figured Out How To Deal With Annoying People”(Planet Money, September 3, 2013)

●John Cassidy, “Ronald Coase and the Misuse of Economics”(Rational Irrationality, September 3, 2013)

●Mike Konczal, “How Ronald Coase Demolished Current Libertarian Ideas About Property”(Rortybomb, September 3, 2013)

●Dylan Matthews, “Ronald Coase is dead. Here are five of his papers you need to read.”(Wonkblog, September 3, 2013)

●David Henderson, “The Man Who Resisted 'Blackboard Economics'”(Wall Street Journal, September 4, 2013;拙訳はこちら)

(追々記)注3で触れた「アイデア市場」論文に関するインタビューの該当箇所を以下に翻訳しておこう。

Reason:次に1974年にAmerican Economic Reviewに掲載された論文「財の市場とアイデアの市場」(“The Market for Goods and the Market for Ideas”)について伺いたいと思います。この論文は発表当時かなりの騒動を巻き起こすことになり、この件でタイムマガジンからインタビューを受けることになりましたね。この論文ではどのようなことが語られているのでしょうか? どうしてあそこまで物議を醸すことになったのでしょうか?

コース:あの論文が物議を醸すことになった理由は、財市場に対する規制(政府の介入)を肯定すべきかどうかという問題とアイデア市場に対する規制(政府の介入)を肯定すべきかどうかという問題との間には何らの違いもない、と語ったからでしょうね。 加えて、消費者の無知の程度を勘案すると、財市場に対するよりもアイデア市場に対する規制を肯定すべき一層の理由がある、と語ったのも騒動のきっかけとなったのでしょう。消費者にとってはアイデアの善し悪しを判断するよりもモモの缶詰の(品質の)善し悪しを判断する方がおそらくは簡単でしょうからね(訳注;アイデア市場におけるよりも財市場における方が消費者の無知の程度が軽い、という意味)。

Reason:そこであなたはこう述べたわけですね。財市場における消費者が無知なために政府の規制によって保護されるべきだとすれば、政府はアイデア市場にも介入して学者や政治家、専門家の言論を監視すべき(アイデア市場における無知な消費者を彼らの言論から保護すべき)と考えねばならない、と。

コース:その通りです。政府が一方の市場(財市場)に介入するだけの能力を備えていると想定するのであれば、政府にはもう一方の市場(アイデア市場)にも同様に介入するだけの能力があると想定する必要があります(訳注;そのように想定しないと首尾一貫していない)。

Reason:そこで言論の監視を行う連邦哲学委員会(federal philosophy commission)を設置すべきだ、という論の運びになるわけですね。

コース:そうです。その話を聞いてメディアはゾッとしたのでしょう。モモの缶詰の生産に規制を課すべきか、報道を規制すべきかを同じ理由に基づいて判断するとすれば(訳注;政府が万能であると想定した場合に、規制を通じて無知な消費者を保護しようとするのであれば)、報道に対する規制を実施すべきだとの結論になるだろうと私は語ったわけです。

Reason:帰謬法に訴えたわけですね。

コース:メディアで発言する人々は財市場に対する規制はすべてよいもの(訳注;財市場に介入する政府は万能)と想定していたわけですが、それとは逆の想定(訳注;財市場に介入する政府の能力には限りがある)にはまったく思いも及ばなかったわけです。

*1:『企業・市場・法』に収録されている他の論文のうちで個人的にお勧めなのは「経済学における灯台」(“The Lighthouse in Economics(pdf)”)です。この論文では、灯台(のサービス)という「公共財」が歴史上いかにして私的に供給されていたかが分析されており、新制度派経済学の観点からする経済史研究の模範と言えるでしょう。

*2:といっても、コース自身がそのように命名したわけではなく、スティグラーが命名したものです。コース自身は単純化された(=取引費用がゼロの場合に成り立つ)「コースの定理」には不満を抱いていました。この点については、『企業・市場・法』の冒頭に収められている論文「企業、市場、そして法」を参照してください。

*3:「アイデア市場」論文を発表した当時はメディアでもちょっとした話題になったようです。この件についてはReason誌とのインタビュー(“Looking For Results:Nobel laureate Ronald Coase on rights, resources, and regulation”)を参照してください。

*4:個人的にはアダム・スミスに関する論文(“Adam Smith's View of Man(pdf)”)がお勧めです。

*5:エッセンスはこちらの論説を読めば掴めるかもしれません。Ronald Coase and Ning Wang, “How China Became Capitalist”(CATO Policy Report, January/February 2013)